Comment « mieux penser » et « mieux décider » sont deux des questions qui émaillent les conversations avec nos clients et clientes, qu’ils soient entrepreneurs ou dirigeants. Rien de surprenant me direz-vous, c’est une des raisons pour lesquelles ils font appel à nous.

Pour ceux et celles que le sujet taraude, courez acheter et lire le livre « Réussir ses décisions stratégiques », écrit par Michael Ballé, Godefroy Beauvallet et Sandrine Olivencia. Si vous ne les connaissez pas, ayez en tête qu’ils ont un point commun, le lean, ou pour être plus exact, deux, le Toyata Production System (TPS) & le Toyota Way. Le TPS désigne le système de production initié par Toyota, qui peut s’appliquer aussi bien à des produits qu’à des services. Le second recouvre une philosophie de management et un système d’apprentissage élaboré chez Toyota.

Ce petit livre, qui ne dépasse pas les 100 pages, va vous offrir des clés efficaces pour lutter contre le piège de décisions trop rapides, sources de gâchis, d’erreurs coûteuses et difficiles à rectifier.

« Le problème, c’est le problème »

Comment prendre le juste temps de la réflexion ? Comment choisir d’en perdre afin d’ensuite en gagner ? C’est au fond de cela qu’il s’agit.

Les échanges avec nos clients débutent le plus souvent par un échange informel sur leurs sujets du moment. Chemin faisant, pensant à haute voix et dialoguant, les difficultés initialement présentées évoluent, s’affinent, conduisant à identifier les problèmes auxquels nous allons nous attaquer.

Ce cheminement, de ce qui est partagé au départ jusqu’au problème que nous allons travailler, renvoie à l’aphorisme attribué au sociologue Michel Crozier : « Le problème, c’est le problème ». Cette apparente tautologie a le mérite de rappeler deux enjeux majeurs dans toute prise de décision, la tentation de sauter à la solution d’une part, et d’autre part l’illusion de la familiarité d’un problème.

Sauter directement à la solution

Tout commence en effet par un problème, ou en tout cas l’ébauche de sa formulation. Vous connaissez mieux que nous votre entreprise comme le défi entrepreneurial auquel vous êtes confronté. En peu de mots, qui vous viennent naturellement à l’esprit, vous cernez le sujet. Et sans même vous en rendre compte parfois, vous êtes déjà à la recherche d’une solution.

Contrairement à vous, nous avons besoin que soit précisé le contexte, pour nous assurer de ne pas passer à côté d’un détail qui vous parait évident, sans qu’il le soit pour nous. Ceci a pour effet de freiner votre souci d’efficacité, qui relève d’une tentation de basculer en mode solution.

Derrière cette possible friction que nous introduisons se joue une part non négligeable de la réflexion, par une attention soutenue au réel, afin de débusquer ce qui s’y cache, avec à la clé une clarification de ce qui bloque.

Le piège de la familiarité d’un problème

Les difficultés que vous évoquez en face de nous sont rarement évidentes. Si elles l’étaient réellement, vous ne nous en parleriez d’ailleurs pas.

Ce qui ne vous retiens en rien de faire très vite le lien avec un de vos domaines de connaissance : vous prenez alors un raccourci sur lequel nous, vos sparring-partners, buttons. Nous observons cela régulièrement : plus l’obstacle vous parait familier, plus vous accélérez. Jusqu’à parfois sauter la case du diagnostic. Ce qui fonctionne parfaitement pour des enjeux simples devient un piège dès lors que les problèmes sont plus obscurs, que leurs causes soient entremêlées ou qu’ils relèvent de systèmes complexes.

Cette tentation d’une pensée rapide et intuitive, avec une réflexion succincte, relève du « Système 1 », proposé Daniel Kahneman, dans son ouvrage « Les deux vitesses de la pensée » (Thinking, Fast and Slow en anglais). Ce système, bien qu’efficace, peut induire en erreur confrontés à des problèmes complexes nécessitant une analyse plus poussée.

Le modèle 4D

Deux ouvrages permettent de mesurer l’étendue des dégâts de ces prises de décisions trop rapides, que ce soit par un focus solution trop poussé ou une familiarité trompeuse : « Les Stratégies absurdes » de Maya Beauvallet, ainsi « Les décisions absurdes » de Christian Morel.

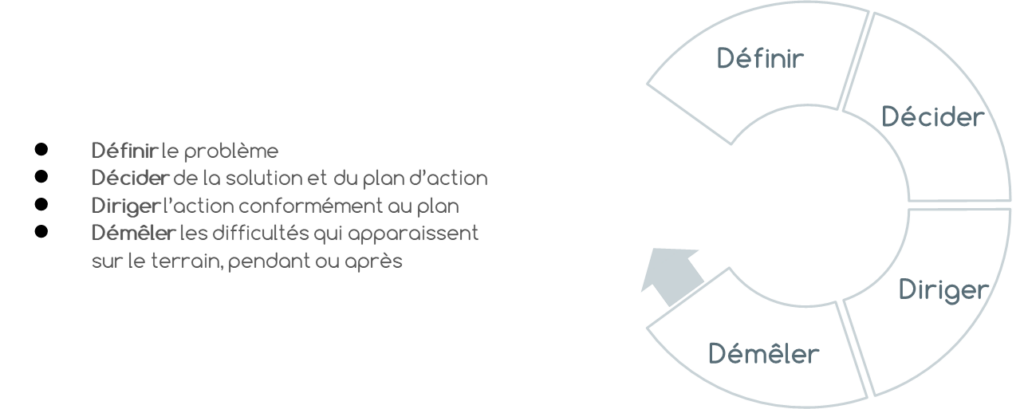

Ce mode de prise de décision rapide, qui peut s’avérer superficiel, est encapsulé dans le modèle 4D décrit par les auteurs sous la forme de 4 verbes d’actions pour autant d’étapes :

Si cette démarche s’avère efficace pour résoudre des problèmes simples ou compliqués (je vous renvoie au framework Cynefin), ce mode de résolution choisi à tort s’apparente à un recours abusif au Système 1 évoqué plus haut.

Les deux premières étapes, naturelles, ne soulèvent pas de difficultés majeures. Les soucis commencent en général lors de la troisième phase. Pour peu que l’entrepreneur ait travaillé trop rapidement et sans concertation suffisante, le plan d’action se heurte à la réalité du terrain opérationnel, rendant les prévisions initiales rapidement caduques.

Des désagréments surgissent, ce qui impose de déployer une énergie qui peut devenir considérable, sur le moment ou bien plus tard (je vous renvoie à l’idée de legacy).

Le défaut de cette approche linéaire bien que structurée, vous l’aurez compris, est de ne pas prendre suffisamment en compte la dynamique et la complexité des situations réelles, confirmant un adage que nous nous entêtons à ignorer : « une solution est nécessairement le problème de quelqu’un d’autre ». Le modèle 4D, bien qu’intuitif, mène fréquemment à des décisions sous-optimales et une inutile débauche d’énergie pour y remédier.

Le modèle 4C

Le 4C représente une alternative au schéma qui précède, articulé comme lui autour de 4 verbes.

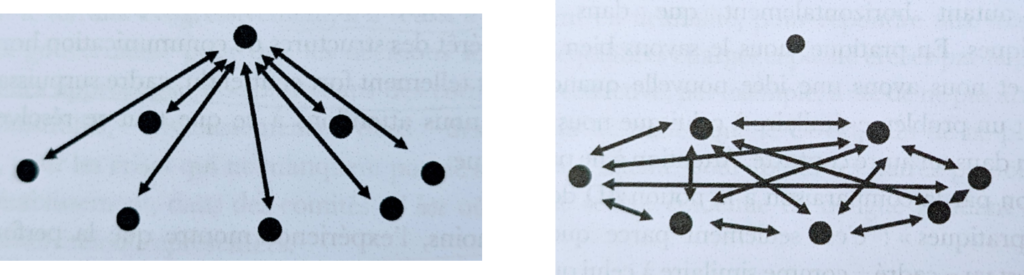

Tout débute au plus près du terrain pour chercher à comprendre le problème et son contexte, ainsi que ses ramifications et ses incidences sur les parties prenantes. Cette recherche permet d’affiner la compréhension de l’enjeu.

L’objectif de la seconde étape est de confronter la perception de la première pour identifier les angles morts et rechercher les informations manquantes. Il s’agit bien souvent de l’étape à laquelle nous intervenons, durant laquelle nous vous écoutons « déplier vos raisonnements », à la recherche de dissonances à côté desquelles vous auriez pu passer. Cette confrontation se fait tant individuellement qu’avec d’autres.

Les deux schémas, tirés du livre, illustrent bien ces étapes Chercher & Confronter. D’une compréhension limitée du réel, on parvient à élargir le champ de la réflexion, faisant apparaître des éléments initialement peu visibles et émerger un sens nouveau.

Vient alors le cadrage, qui consiste à définir clairement l’intention, la réalité du problème et les résultats escomptés. Cette formulation précise favorise une compréhension partagée du sujet, préparant ainsi la phase ultérieure. Deux nouveaux schémas illustrent l’importance de cette étape, notamment par l’autonomisation des équipes que permet le cadrage, qui peut s’avérer essentielle dans des structures entrepreneuriales aux moyens limités.

La dernière étape est celle de la coconstruction, non pas par consensus forcé, mais par la confrontation des expériences, des idées et des initiatives, afin de définir une solution adaptée, dont la mise en œuvre sera guidée par l’étape précédente, y compris face aux obstacles qui émergeront.

Qu’en retenir

Ce petit livre, puissant et accessible à tous, est un guide précieux pour reconsidérer la façon de prendre des décisions importantes, en remettant au cœur la nécessaire exploration pour élargir sa compréhension d’un problème avant de précipiter l’action.

Cette posture s’avère particulièrement pertinente pour un entrepreneur : efficace, elle permet de lutter contre une double illusion : celle du savoir et du contrôle.

Le 4 C a également pour mérite de contribuer à la promotion d’une culture partagée des problèmes et à favoriser une vision systémique, qui constituent des leviers précieux d’autonomisation des équipes tout en soutenant la profitabilité et le développement de l’entreprise.

J’en retiens d’ailleurs cette définition de la culture d’une entreprise : « Une culture est constituée par des conversations en continu au sein de l’organisation (de quoi… parle-t-on et de quoi ne parle-t-on jamais ?), des espaces de discussion (où et à quel moment pouvons-nous en parler ?) et de répertoires d’actions (que savons faire ou non ?). »

Et s’il fallait ajouter un dernier élément, vous y trouverez une excellente introduction au Lean et au Toyota Production System.

Ce billet vous fait réagir ? Vous souhaitez poursuivre la discussion ? Contactez-moi pour convenir d’un rendez-vous.